Joe Crepúsculo sabe que el bombo y el latido son lo mismo. Es el mejor letrista bailable desde Carlos Berlanga y el duende trajeado que llegó del futuro al Siglo de Oro. Es Bes, el dios egipcio del baile o la vida. Y también es Jano, el bifronte, que mira al pasado para adivinar el futuro, que te agarra de la mano y te pone sobre la pista. Sobre la pista de lo que importa.

Menos mal y más ritmo: ha vuelto.

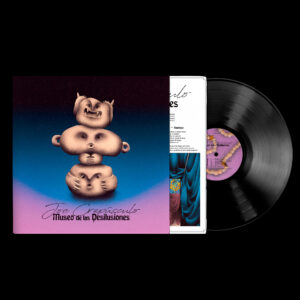

Bienvenidos, pues, a su Museo de las desilusiones, un disco fresco y maduro, de temazos coreables (sofrito rico que bulle a ritmo de fuego alegre) y de otros íntimos (llovizna al salir del karaoke para volver a casa). Y si es especialmente emocionante es porque Joe nos cuenta aquí dónde está: “demasiado tarde para salir y muy temprano para dormir”. Así que es el momento de volver la mirada para entender lo que viene. Allá vamos:

Si Joel Iriarte no hubiera jugado con siete años a colar coches de juguete por la boca de las guitarras de su padre, no le habrían regalado un Casio Pt-1 para que dejara de hacerlo, así que no se habría convertido en este trovador tecno que nos regala su mejor disco.

Si no hubiera peregrinado a las discotecas catalanas de mákina con 16, donde la gente bailaba con navajas mariposa en el cinto y sin pelo en la cabeza rapada, donde descubrió el miedo al tiempo que abrazaba la danza total, no le cantaría ahora a “bailar y llorar”.

Si no hubiera estudiado filosofía, no citaría a Montaigne en sus letras, ni cantaría, por ejemplo: “La música es una estructura acariciable donde todos empezamos de cero”.

Si no hubiera trabajado archivando documentos antiguos, ni se hubiera jugado ahorros propios y ajenos, el todo o nada por la música, no gritaría en esa misma canción: “hijoputa el que no baile”.

Si no viniera de una familia trabajadora que emigró de Badajoz, no sería ese artesano de las canciones, con un respeto pulcro y valiente por el oficio.

Si no hubiera sido acomodador en el circuito de Fórmula 1 en Montmeló, no existiría el subidón sideral y motorizado de la primera canción de este disco, donde canta: “No tengo miedo a ser yo”.

Si no hubiera sido empleado en una cadena de montaje de una fábrica de moldes, no habría inventado una fábrica de baile (ni cantaría aquí: “y después de este baile ya no hay más, estoy aquí contigo hasta el final”).

Si no hubiera currado de encuestador, quizá no nos conocería tanto a los humanos, y no sabría retratar así de precioso a su superheroína: trabajadora social de día, reina del karaoke de noche.

Si cierta noche en la Barcelona del Efecto 2.000 no hubiera mezclado a Miami Bass con una habanera en un bar rockabilly, si yo no hubiera salido y él no hubiera pinchado esa madrugada, si no nos hubiéramos conocido entonces, quizá ahora lo admiraría como lo que es, el mejor y más libre cantautor español en activo, pero no le querría como lo que somos: amigos y compañeros de armas.

Crepus es Crepus en el éxtasis de la pista y aún más en la charla de la barra. Sigue poniendo mi corazón como una estampida de potros con sus hitazos de baile, pero me emociona increíblemente con sus nuevos medios tiempos y baladas y valses. No escribe con pluma de ganso. Te habla de él, pero te habla a ti y solo a ti.

Ahí sigue, disparando temazos y rayos, de dragones, mazmorras y brindis nuevos en viejos bares. Y nos canta sobre lo que sentimos, sobre lo que siento, sobre que ya no importe nada lo que pasa, sobre pájaros de fuego que nos recuerdan que no estamos solos (y que nos invitan a guardar algo para después), sobre que todos brillamos más en la pista de baile y también sobre que todos brillamos más en la ausencia (cuando no estamos), sobre echarnos a perder y echarnos a la calle, sobre diabólicos niños peluqueros y dioses griegos carcajeantes, sobre infiernos de dulce y sobre salir o no salir, que no es lo mismo que no encontrar la salida. En cada bombo hay un latido.

El baile no es capitalizable: cuando bailamos no consumimos ni trabajamos ni facturamos ni nos fracturamos ni nos morimos (por dentro). Todas las razones por las que otros no quieren que bailemos son las razones por las que deberíamos bailar con Crepus, en el Museo de las desilusiones, el discarral radiante de su luminoso ecuador. En el centro de la pista, en la mitad de su biografía, en el corazón de su mundo. Para imponernos a la marchitez de la idea, a la rutina pringosa del presente y al óxido de la vida. A las desilusiones perdidas. Menos mal y más ritmo: ahí llega Crepus. Vuelve el baile y la vida. Ya se acelera el bombo y se disparan los latidos:

Hijoputa el que no baile.

Contratación: contratación@elvolcanmusica.com kiko@elvolcanmusica.com

Comunicación: nuria@nuriaribapromo.com